名古屋×たべる×つくるをテーマにものづくりをする企画「ナゴレコLABO」の第3回!

急に涼しくなってますます秋の気配を感じられるようになりました。

食欲の秋&芸術の秋という、ナゴレコラボにはぴったりの季節が来てワクワクしています!

今回は、毎日の食卓をもっと楽しめる「粘土を使ったアイテム」を制作していきます!

粘土の手作り箸置きで食欲の秋を楽しもう

これまで作成してきたものは機械が必要なものが多かったのですが、どちらかというと今回はじっくり手作業で作る「ザ・ハンドメイド」なアイテムをチョイス。

粘土を使い、集中して手先を動かすものづくりは今の過ごしやすい時期にぴったりだと思います。

ということで、サイズも大きすぎず小さすぎずで作り易い上に、完成したら毎日使うことのできる「箸置き」を制作することにしました!

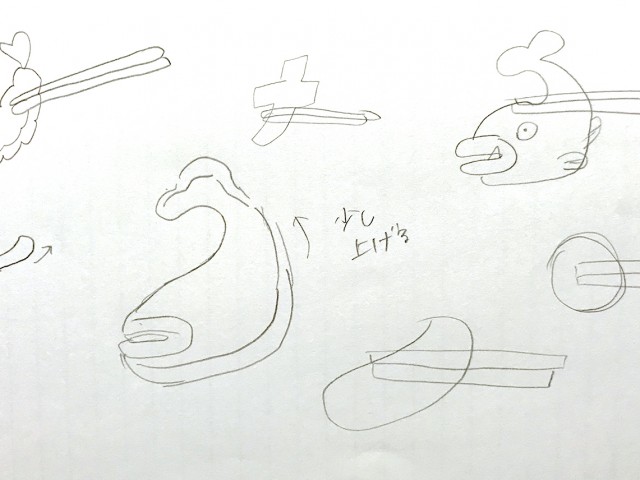

STEP1.アイデアスケッチ

毎度お決まりアイデアスケッチ。(…デザイナーのスケッチとは思えないと噂です)

粘土は厚みも大きさも自由自在なので、作れる形が幅広く悩みます…。

少しカーブがあった方が箸が転がりにくいかな?と考えつつアイデアスケッチをした結果、しゃちほこの形にして尾ひれを持ち上げたら可愛いのではという考えに!

前回のピックの記事 のときに作成したしゃちほこのデザインが気に入っているので、この形をベースに今回も作っていくことにしました。

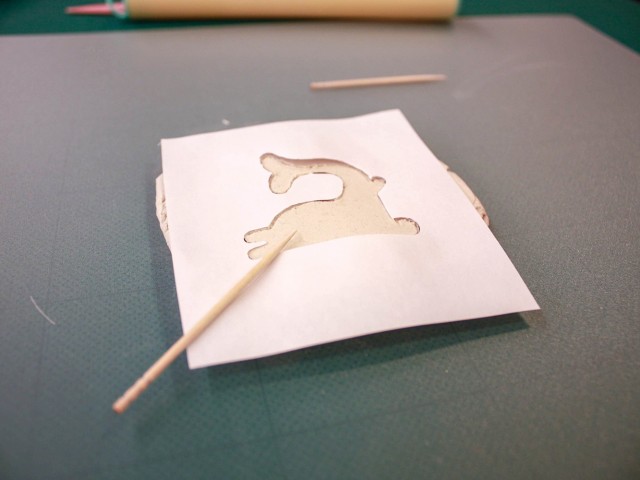

STEP2.型紙の作成

だいたい同じくらいの大きさで数個作成したいので、型紙を作ります。

デザインをプリントし、絵柄の部分をカッターで切り抜きます。

細かすぎても粘土で再現できなかったりするので、多少ざっくりとした形でも大丈夫かと思います。

STEP3.粘土をこねて大まかに切り取る

今回使用したのはダイソーの「石粉粘土」。

造形中はよく伸びて扱いやすく、乾燥すると陶器のような質感でナチュラルな印象の粘土です。

粘土をパッケージから少しずつ取り出し、こねます!!

乾燥しやすいので、使わない分はラップなどに包んだりジップロックに入れたりするのがオススメです。

ある程度こねたら、のし棒でなるべく厚みが均一になるように粘土を伸ばします。

今回は1cmくらいの厚みにしてみました。

伸ばした粘土の上に型紙を置き、軽く押さえて位置を固定します。

その後、爪楊枝で型紙の内側をなぞって線を書いていきます。

こんな感じに、輪郭線をつけました。

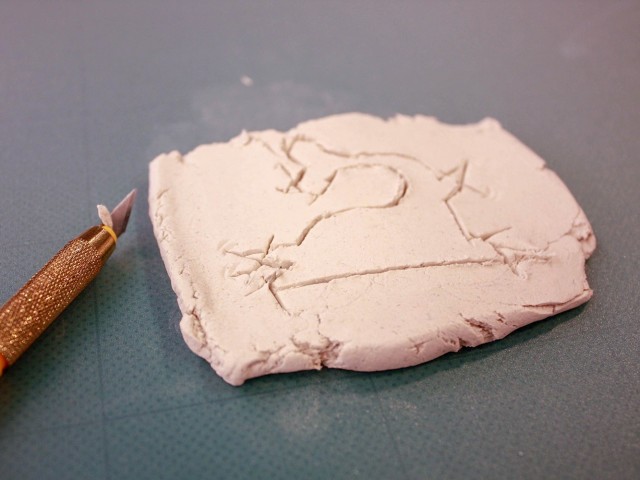

この輪郭線を元に、デザインナイフで粘土を切り取っていきます。

ナイフで紙を切るように動かすと粘土が引っ張られて変形してしまうので、上から下へさくっと貫通させつつ少しずつ切り取るイメージです。

余計な部分を取り除いたら、こんな感じになりました!

STEP4.へらなどを使って形を整える

取り除く時に粘土が毛羽立ってしまったり、ナイフの跡がついてしまったので粘土へらで形を整えていきます。

撫でるようにして凸凹をならしたり、ヒビを埋めたり。

作業に時間がかかると段々乾燥して表面が割れやすくなるので、扱いづらくなってきたと感じたら水を少し手に取り粘土になじませます。

形ができてきたら、ヒレの部分や牙の模様をへらでつけていきます。

この時もへらを「ひく」のではなく、「上から下へ押し付ける」ようにすると綺麗に仕上がります。

そんなこんなで形になってきました!

…しゃちほこ?

なんだかイルカに見えて来たのでたらこ唇にしてみました。

同様の手順で、好きな数だけ作成します。

形ができたら、乾燥し始める前に尾ひれの部分を曲げて立てかけておきます。

(粘土のヘラが入っていたケースがプラスチックだったので、そこに立てかけました)

STEP5.色々作ってみる

粘土がある限りいろんな形を作ることができるので、しゃちほこ作りの合間に色々作ってみることにしました。

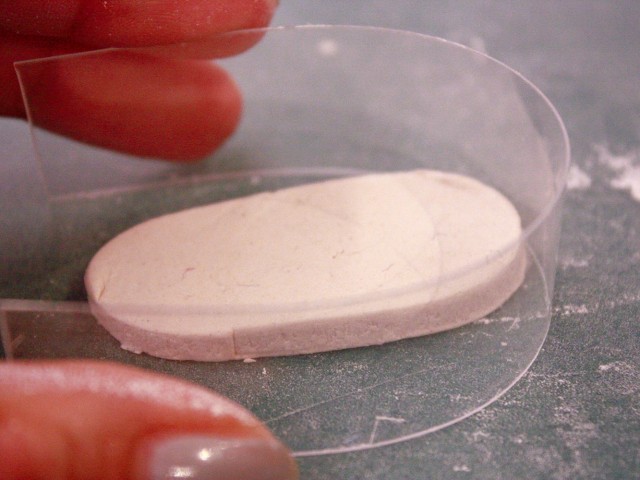

アイデアスケッチでも書いた、反ったエビフライの箸置きに挑戦!

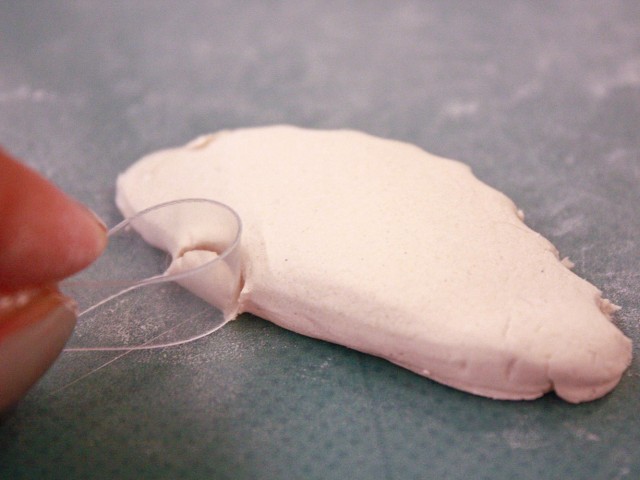

切ったプラ板を丸めて粘土を削り取ってみたり

側面を整えてみたり。

プラ板、色々使える!

プラ板を丸めて使っている時に、しゃちほこの鱗もこれで付けられるのでは?と思いつき早速試してみました。

いい感じ!

楽しくていつまでも作ってしまいそうでしたがこの辺にしておきます。

何に使うかは考えないまま、ナゴレコの文字も作ってみました。(笑)

STEP6.乾燥させる

満足のいく形ができたら、乾燥させます。

季節にもよると思いますが、1日くらいで乾いて硬くなりました。

※表面を更に綺麗に整えたい場合は、目の細かいやすりをかけるとよりGOOD!

STEP7.着彩する

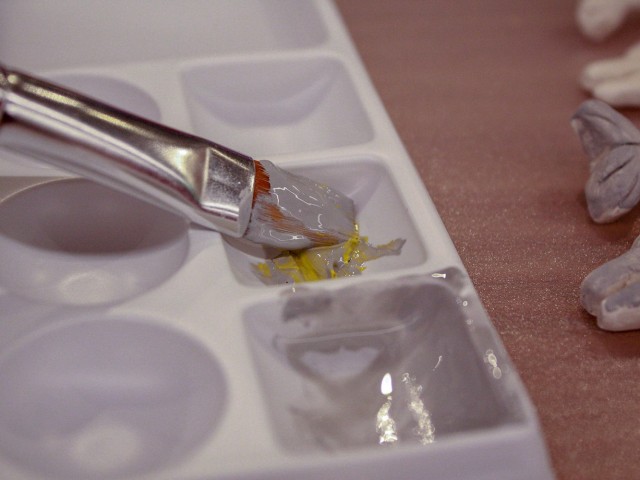

アクリル絵の具を使用して粘土に色をつけていきます。

絵の具を使った絵を書いたりする時に、下書きはうまくできても色をつけたら失敗して台無しになった!という経験が多々あるので、どのように色を塗っていくかは重要ポイント…!

今回使用している石粉粘土は、味があってナチュラルな印象なので「あえてざっくり!ラフ!」な感じで色をつけていくことに決めました。

まずはベースの色を塗っていきます。

選んだのは薄いグレー。

凸凹しているので塗りにくい…!

色々な角度からチェックして、「塗り残しかな?」と思われないレベルまで塗っていきます。

完璧に塗れていなくても、今回は「味」だということにしてざっくりと塗ります。

ベースカラーは同じ色にしようと思ったのですが、折角4個つくるので半分はしゃちほこらしい黄色味がかかった色にしてみました。

一つ試しに作ったエビフライも一緒に塗っていきます!

ベースの色を一通り塗りました。

これだけだと少し物足りない気がしたので、

ヒレの部分に差し色を加えることに!

ナチュラルな色にしようとも思ったのですが、蛍光色のアクリル絵の具が目に入り、勢いでこの色にすることに決定。

(個人的にグレー×蛍光色の組み合わせが大好きなのです)

境界線をはっきりさせて塗っていくのではなく、筆から水気をきり「かすれ」が出るように塗ってみました。

全て違う色を差し色に。

このように色を変えると、家庭で自分の色を決めて使えますね。

着彩終了!

ただ、やっぱり色が鮮やかで激しすぎる気がする…。

と、塗った色味が気になりだしてしまったので、上からパールの入った薄い白色の絵の具を塗り重ねることにしました。

光が当たるとキラキラして可愛い仕上がりに。

気になっていた色の激しさも少し落ち着きました。

STEP8.乾燥させる

絵の具をしっかりと乾燥させます。

アクリル絵の具は比較的乾燥が早いです。

STEP9.ニスを塗る

湿った箸を置いても絵の具がにじんだりしないように、表面にニスを塗ります。

ツヤツヤしすぎると雰囲気に合わないので、今回はつや消しタイプのニスを塗りました。

厚く塗ると乾燥しづらいので、薄く塗り重ねるのがポイント!

STEP10.ニスを乾燥させて、完成!

ニスが乾いたら箸置きの完成!

同じような形をしていますが、厚みや模様も一つ一つ違った味がでていい感じ!

早速、この箸置きを使ってご飯を楽しんでみましょう!

【しゃちほこ箸置きで秋の食事を楽しむ!】

今回は、モチーフになった名古屋名物のエビフライをメインに添えて、おいもご飯のプレートを食べちゃいます。

出来上がった箸置きに箸を置いてみると…

尾ひれのカーブで安定感が出て、思った以上にちゃんと箸置きになって感動!(笑)

エビフライのカーブもいい感じに箸を安定させてくれます。

家族や仲間と一緒に作ってシェアしたり、

その日の気分で日替わりで使うのも楽しいかも。

この手順で箸置き以外にも色々作れそうなので、ぜひ試してみてください!

まとめ

材料さえあれば「誰でも」「いくつでも」「どんな形でも」作ることができる粘土の箸置きを制作してみました。

今回はアクリル絵の具で着彩しただけですが、例えばビーズやボタンなど別の素材と組み合わせても可愛いものが出来上がりそうです!

個人的には、最初のアイデアスケッチにとらわれず、もっといろんな形や色で作ったり、秋のモチーフを取り入れても面白かったかな…と思います。

毎日使うものだからこそ、時間をかけて手作りするのも素敵ですね!

芸術の秋と食欲の秋、どちらも楽しんでください!

【制作にかかった費用】

石粉粘土:ダイソー

ニス:ダイソー

ねんどのし、へら:ダイソー

プラ板:セリア

絵の具、筆:家にあったもの